·我校初中数学组举行海淀区研究课展示活动

发布日期:2014-05-14 信息来源:

5月9日下午,我校初中数学教研组顺利举行了“初一年级研究课”展示活动,初中数学老师杨磊、辛颖、王黎力分别贡献了一堂高质量的数学研究课。海淀区进修学校数学教研员刘忠新,全区各校初一年级五十余位教师莅临我校指导交流。我校副校长张继军、初中部副主任王东带领初中部分教师观摩研讨。

杨磊老师的《多边形内角和》以问题引领学生,从四边形的实例研究出发,层层递进推广到更复杂多边形,进而抽象到n边形,让学生自己得出问题的结论。课堂上,同学们积极参与,提出多种解决方案,思维活跃呈现多样化特点,进而在教师引导下,对已有的解决方案进行梳理归纳,选择最优解决。整体探究活动经历了由复杂到简单、由未知到已知的过程,降低了学习的困难,激发了学生的思维,使学生体验到“转化”的数学思想方法。学生通过这一节课,学到的不只是一个知识点,而是一种贯穿于初中数学的一般性思想方法、一种对陌生问题的研究方式和思维方式。

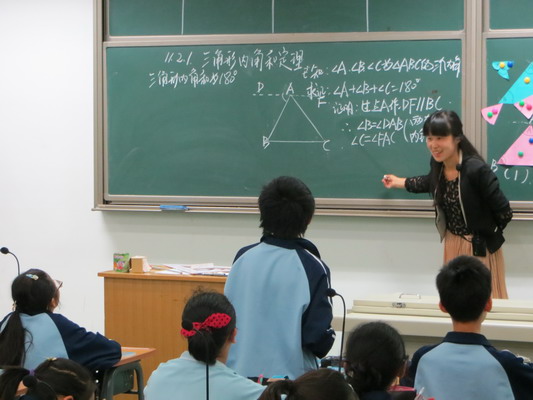

辛颖老师的《三角形内角和定理》从回顾小学所学的三角形内角和结论出发,提出任意三角形问题,进而引出主题。一方面关注证明思路的分析,通过拼图、图形操作等活动,使学生有形象化的认识,从实际操作抽象为几何模型;另一方面从实验几何过渡到论证几何,将定理证明过程严谨细致地展示在学生面前,将科学规范的演绎证明过程深入学生的思维之中。随后,由学生自主探究定理证明的其他方法,并展示交流,教师给学生留下思考的空间,对结果给予评价,将课堂还给学生,让学生在数学舞台上体验成就感,获得学习的乐趣。整堂课将初中的理性推理证明与小学的感性认知紧密联系起来,课堂小结环节学生说出自己对课堂最真实的感受,利用已知探索新知,将未知转化为已知,“温故而知新”。

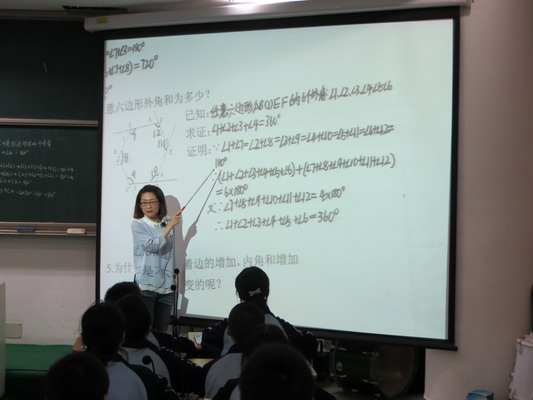

王黎力老师的《多边形外角和》将新的问题——多边形外角和,紧密的联系到学生已经掌握的知识点上。先复习三角形的内角和与外角和,进而研究四边形外角和,最后推广到五边形、六边形,最后抽象到n边形的高度。为了降低学生学习的困难,同时培养学生的成就感,王老师在提出问题之后,进行思维引导和铺垫工作,使学生的思路方向十分明确,四边形、五边形的定理证明都是学生自主完成的。课堂氛围积极,提出先学生为主体、教师为主导的教学方式。

在聆听三位老师的研究课之后,来自不同学校的数学教师进行了充分的探讨和交流,提出各自观点,虽有不同意见,但都对三位老师的课给予了很高的评价。中关村中学杨爱青老师指出,辛颖老师的课感性认知的回顾部分可以减少,后面部分例题完全可以深入展开,而且直接联系到今年初三一模试题。而来自理工附中的沈洪博老师持不同观点,她认为初一学生更需要由感性认知到理性思维的过度,因此不建议减少回顾。还有老师称赞杨磊老师的课“让人听着很舒服”、“始终保持淡定”,同时建议对学生提出的不同解决方案,即使是明显走弯路,也不要回避,要把“弯路”展示到学生面前。也有老师赞赏王黎力老师的应变处理,虽然设备出了小故障,但是老师处理的同时,课代表带领全班同学复习定义,朗朗读书声顿时充满教室,这必定是长期培养出的师生间的默契。

随后,教研员刘忠新老师做了精彩点评:三节课都可称为精品课,透过课堂的四十分钟看到了大家的集体研究,看到了三位老师的精心准备,也看到了学生只有经过长期培养才能具备的活跃思维。同时,研究课活动,就是要充分展开讨论,让不同的观点进行碰撞,“一团和气”将无助于提高。刘老师提出,当前一线教学多以年轻教师为主,不可能做到让所有学生都达到成功,但是我们至少应该思考“如何给学生打开一扇成功的门”;既要“回归”也要“放开”;既要“放”也要“收”;“回归”于学科思想和学科方法,“放开”于师生手脚,即切实的落实学法;“放”在教师的备课上,“收”在学科的思维上。以往我们的教学多局限于具体的知识点、题型,对于学科思想和方法的研究和反思恰恰不足,刘老师的点评高屋建瓴,给我校教师很大的启发。

数学组本次海淀区级研究课展示活动,教学活动中老师充分体现以下特点:以学生为主体、教师为主导;思维为主线、研究过程科学规范的思想;充分关注学生的自主探究能力。本次活动为教师搭建了展示的平台,创造互相学习、互相交流的机会,从而在切磋、研讨中,相互学习,共同提高,三位老师也通过此次活动,展现出深厚的教学功底。通过此次活动,我校初中全体数学教师也对自身教学工作进行反思,将他人的经验与智慧融入到日常教学工作中,锻炼自身的能力,提升自身的水平,向“精品课常态化”的目标继续前进!

海淀区教研员刘忠新老师评课

区骨干教师杨爱青老师评课

杨磊老师耐心地启发学生思考

辛颖老师倾听学生思路

王黎力老师点评学生练习

张校长与海淀区来访教师共同听课

老师们听得十分认真

(初中 宋柏允、辛颖)

上一条:·初一年级开展英文电影欣赏活动

下一条:·初一年级开展英文电影欣赏活动