《教学管理与教育研究》专访我校校长林卫民“什么是真正的教育”

发布日期:2017-11-15 信息来源:

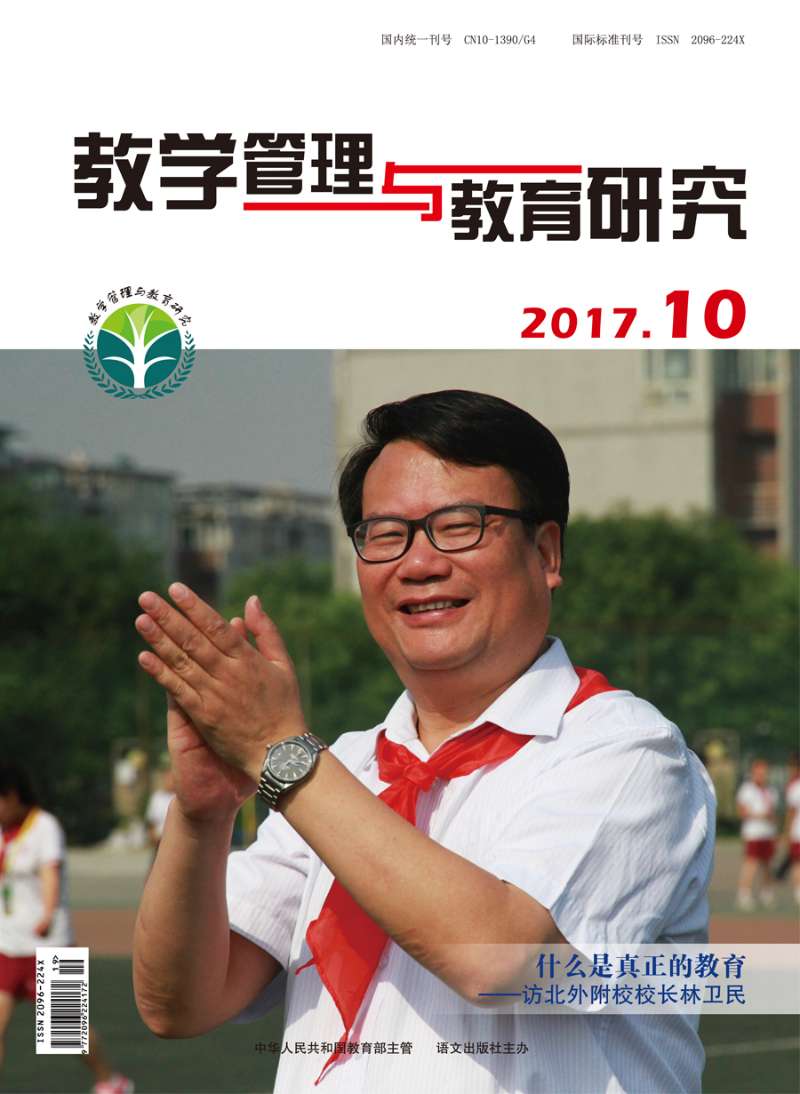

近日,《教学管理与教育研究》专访我校校长林卫民,并将采访内容《什么是真正的教育》刊登在2017年第10期杂志上。

原文如下:

什么是真正的教育

——访北京市北外附属外国语学校校长林卫民

天气好得让人有点受宠若惊,响晴的天空偶有丝丝缕缕的白云飘过,轻盈灵动。午后,北京外国语大学的校园里多了一分安静,采访地点选在图书馆的咖啡厅。阳光透过树影洒在了咖啡厅走廊的地面上,星星点点,斑斑驳驳。咖啡厅门前假山上传来的流水声,清脆悦耳。下午一点,我们提前半小时到达了采访地点,而此时,林卫民校长已经坐在咖啡厅等我们了。对于一个如此守时的人,打从心底觉得可敬。

教育内涵理解

教育不是施压,不应该强迫孩子去学习。我们应该想方设法培养孩子的学习兴趣,让他们因为兴趣而学习。最终,能实现为了兴趣而学的目的。

王:来北京工作的这几年,您是否习惯了这边的生活?

林校长:不能说不习惯,现在回到杭州,反而不适应家里的气候了。已经习惯了这里的气候、工作、环境和生活节奏。

王:您为了教育,暂时把家庭先放在靠后的位置。

林校长:因为喜欢,尤其跟孩子们在一起,感到身心愉快。

王:因为喜欢,所以您对教育也有着自己独到而深刻的认识。

林校长:我认为,教育不是施压,不应该强迫孩子去学习。我们应该想方设法培养孩子的学习兴趣,让他们因为兴趣而学习。兴趣是孩子学习的内在动力,教师要做到“为兴趣而教”。

王:那怎样去培养孩子的学习兴趣呢?

林校长:要想培养孩子的兴趣,首先要懂得孩子的“二个天性”。一是爱表现,每个孩子都有强烈的表现欲,他们希望老师能注意到自己。二是喜欢建造、创造,每个孩子都很喜欢动手创作一些东西,例如写字、画画、搭积木等。

此外,还要注意以下基本的操作要领:

第一,要关注孩子。好的老师不只是一味地讲述,更要懂得关注孩子的一举一动,适时地给每个孩子表现的机会,满足他们的表现欲望。

第二,要对孩子进行规训。没有规训的教育就不是真正的教育,但是,教育规训,不应当是声严色厉的训诫,而是以自由为前提的循循善诱。老师要耐着性子,顺势引导,并给孩子选择的权利。

第三,要让孩子做出自己的作品,并以各种方式展示他们的作品,满足他们建造和表现的天性。

第四,要亲近孩子,让孩子感受到教师对他的爱。我校几位来自多伦多大学的外教在上课时,凡与孩子个别交流,教师总是蹲下身子与孩子保持平衡,目光处在与孩子的目光平行位置,孩子们感觉老师很亲切,在课堂上的表现也就积极活跃了起来。

教育儿童一定要做到“把儿童当儿童”,“儿童是成年生活的最好准备”但不是成年人的生活准备,与孩子相处并教育孩子是一项“艺术活”,要让孩子感觉到老师是平易近人的,不是高高在上的,这样,孩子与老师之间就没有了距离感,在轻松的状态下,孩子的创造力更容易被激发出来。

教育现象分析

真正的教育应该遵循孩子的成长发展规律、按孩子的实际需要去提供教育。

王:您曾经提到过,现在各个阶段的教育普遍存在一种现象——过度供给。北外附校是否也存在这种现象?

林校长:前几天我刚说过这个问题。现在的教育之所以出现过度供给的现象,其中一个重要原因就是教育太追求功利,教育过度供给的源头不只是学校,还有社会培训机构,更多的原因是由于家长的焦虑而引发的过度教育的需求。如果能够做到去功利化,我们的教育会有一个新的面貌。

其实不只是教育,做任何事情都一样,出现问题的原因常常在于太功利,正如杜鲁门说的那样:“只要你不计功利,就能做成任何一件事。”

王:过度供给表现在哪些方面?

林校长:教育的过度供给表现在两个方面,一方面是孩子学习科目、内容的增多。现在的孩子放学回到家,家长会问:“今天都学了些什么?记住了哪些公式?背了哪几首诗?……”学校开设的课程越多,孩子学得越多,家长越高兴。反之,如果学校要减去几节课,家长就会不高兴了。他们会认为孩子能学到的东西少了,会想方设法地去阻止。因此,学校教给孩子们的东西越来越多,甚至远远超出了孩子应该掌握的范围。教育不应该这样简单地去计量。另一方面是过早教育。现在很多孩子在幼儿园就已经学了小学的内容,小学学了中学的内容。这违反了教育的规律,不是真正的教育。真正的教育应该遵循孩子的成长发展规律,按孩子的实际需要去提供。

王:具体应该如何做呢?

林校长:变革是势在必行的了。主要从课程和课堂等方面入手。

一是要把课程做好,对于课程结构要进行深入研究,使其更加科学化。不应该盲目地追求创新课程,更不能只喊口号,没有行动。当然,学校课程确实要改革、要创新,但这并不意味着天天都要去创新课程。一味地追求课程创新却忽略现有课程的优化,这不是学校教育工作的正确发展方向。

二是要注重课堂变革。如今的教育环境与过去不一样了,对于孩子,我们甚至不能大声呵斥,只能“循循然善诱之”。面对这一现实,我们要寻求课堂变革,老师们尤其要注重课堂上真实发生的故事以及课堂语言艺术的运用。课堂上的孩子是比较活跃的,他们的身上带有许多不可预测性。老师在设计课堂环节时,不能总想着“孩子不听话了,应该如何去惩戒”,而应该思考“如何去引导”。

例如,课堂上有孩子不遵守纪律了,有些老师可能会采取一些教育性的惩罚措施,类似于让孩子擦黑板、打扫卫生等。我们完全可以换一种模式,老师可以说:“如果大家能够遵守课堂纪律,谁做得好,下课黑板就交给他管理!谁能认真听课,班里卫生就交给他负责!”为了争取到“管理”黑板、负责卫生的“权力”,孩子们多数会遵守课堂纪律、认真听讲。下课后,老师可以给表现好的孩子分派任务。黑板有人擦了,卫生有人打扫了,老师上课不仅完成了教学任务,连同班级的管理工作都“兼顾”了。课堂教学要向这种“智慧教学”“艺术教学”的模式和方向转变。

三是研究“不教”的艺术。这里的“不教”不是放手不管了,而是给学生机会去体悟。这一过程中,老师要对学生施以正确的引导、扶助。“不教”的背后是更大的教、更多的教。比如,一个字怎么写、一个词怎么用、一篇文章怎样理解,老师把正确的方法教给学生,让他们在其他的字、词、文章里去体会、去感悟。久而久之,孩子们自然会掌握方法,能力也会逐渐提高了。在这个过程中,路是学生自己走出来的,老师没有教,只是在孩子“摔倒”时拉一把、“走不动”时推一把、“走不稳”时扶一把。这种“不教”需要老师们在平时倾注更多的精力去引导。

只不过,在实施过程中会遇到一些质疑、一些阻力。家长会认为,孩子学习本来就够辛苦了,而老师却还让孩子自己去感悟一些东西,这会增加孩子的学习负担。为此,有必要与家长沟通,大多情形下,都能得到家长理解和支持的。

教育改革实践

身为教育工作者,或者身为一个学校的校长,我们不应该只是关注培养出了多少精英,更多的应该关注一些落后的管理区域,关注那些学习较差、行为有偏差的孩子,把他们从“苦难的深渊”中解救出来,让他们也去体验一下成功的快乐,哪怕这种快乐是微小的。

王:是不是因为优化课程的过程中遇到了这样的阻力,所以您才会说,这是一个家校关系比较微妙的时代?是不是也因此,在处理孩子的事情时,您才要求老师把每件小事当做大事来处理,及时跟家长沟通?这样会不会增加老师的工作量,有必要事事都向家长说明吗?

林校长:要求老师们把每件小事当做大事来处置,主要是针对一些意外事件。其实也是为了锻炼老师们与家长沟通的能力。很多家校矛盾常常是由于老师和家长没能及时沟通引发的,我之所这样要求老师,也是为了减少一些不必要的家校冲突。

王:经过您的精心管理,北外附校也一定有了不少改变。看着这些改变,您是不是感到很欣慰?

林校长:北外附校是有了一些变化。首先是有北外的支持、教委的帮助;其次是家长的信任,目前招生火爆,生源质量越来越好;再次是学校老师和学生努力的结果。

说到是否欣慰,身为教育工作者,或者身为一个学校的校长,我们不应该只是关注学校培养出了多少精英,而应该更多地去关注拯救和帮扶的那些事,关注那些学习有困难、行为有偏差的孩子,把他们从“苦难的深渊”中解救出来,让他们也去体验成功的快乐,哪怕这种快乐是微小的。

当初来北外附校时,北外附校确实是比较困难的,经过几年的努力,看到如今的变化,心里还是相当自豪和有成就感的。

王:北外附校现在也是很有名气的学校了,那她还有没有需要提高改变的地方呢?

林校长:客观上,北外附校是一所没有特别政策和资源优势的学校,虽然近几年她的名气也高涨起来,但也面临着“民办校”、“他办校”都会面临的问题。

领导和管理这样的学校,核心的问题是凝聚教师的力量,防范出现“激情消退像瘟疫一样漫延”的状况,为此,要做好几下几件事:

一是培育教师的职业良知,让教师能以“宗教般的虔诚”效忠于“使学生发生对人生有益的变化”职业宣誓;二是教职工的成就感来自于家长和学生的认可,而提高这种认可度的关键是教师的专业技术能力;三要正确认识增涨薪资的有限功能,薪资是“维他命”,可以给老师赢得一些尊严,但是却给不了老师所需的能量,老师所需要的能量来自于自身的责任意识;四是强大的考评机制,北外附校采取“一学期5次的考核”,没有责任心、专业能力欠缺的老师是很难通过考核的。考核不通过,就要离开。

近几年,北外附校的教育队伍总体水平提升很快,遗憾的是,时有一些优秀的教师被其他的学校挖走。有时候,我也会安慰自己,这也算是为大教育做了贡献吧。

王:不只是为自己学校更是为整个大教育培养优秀的老师,您的确是为教育做出了贡献。那对于北外附校的未来发展,您有怎样的愿景呢?

林校长:每个学校都有自己的发展方向,身为校长,我要做好三件事。第一件事是战略设计;第二件事是处理边界关系,包括处理与街道、社区等办学相关部门的关系,处理与北外、教委等上级部门的关系等等;第三件事是直接监管。

北外附校是“双复”型外语特色学校,开设复语外语课程,培养复合型国际化预备人才。在发展学校特色的同时,还要注重教师的发展,实现个人与集体、眼前与长远利益的一个平衡。兼顾学校发展愿景与个人发展愿景的关系,并不是一件简单的事情,我会尽自己所能,正确把持这一关系。

整个采访过程轻松而愉快,仿佛不是在工作,而是一位资深教育工作者在跟几个年轻后辈“闲话”教育。在谈到当今教育存在的一些问题时,林卫民校长流露出了真性情。他对问题的认识清晰且深刻,分析总能切中要害,提出的解决对策也很中肯。一个把教育当成一件件具体小事儿来做的校长,一个按孩子的成长规律来施教的教育工作者,注定了无论他身在哪个学校,都会有一番作为。

能使林卫民校长在百忙之中抽出时间接受我们的采访,于公于私,都是一种幸运。于公,我们顺利完成了工作,收获满满;于私,我又听到了一些对教育的独特认识,倍感欣喜。

优秀的人总是不那么看重得失。第一眼看到林卫民校长就觉得他整个人的精神状态特别好,他说跟心态有关。他做事儿从来都没有功利心,他说,这也许是他能走到今天的一个重要原因。“杜鲁门说过的一句话:‘只要你不计功利,就能做成任何一件事。’以我自身经历来看,这句话是有道理的。”从刚开始参加工作一直到现在,他做事从来都只关注事情怎样能够做成,至于过程中会得到或失去些什么,很少在他的考虑范围之内。就是这样一个谈吐“爽朗不拘细行”、做事认真专注的人,却总是在细节处用心,把教育改革这个宏观概念落实到了学校管理的每一件小事当中。积小流终成江海,学校的大变化,学生的大进步,就被那一件件的小事儿促成了。

优秀的人总是不忘记每天的学习与进步。身为研究员、学者,北外校长助理、北外附校的校长,特级老师、教委督导和多所学校的责任督学,三天一大会、两天一小会,迎接检查、出差指导工作……他平时行程安排的紧凑、工作忙碌的程度,可想而知。然而,就是这样一个身兼数职,学校工作、各种会议一周不间断的大忙人,却仍然坚持着每天看书、学习的习惯。用他自己的话说,“三天不看书,就觉得浑身不舒服”。一个天天忙得“脚不沾地”的人尚且如此自律与上进,一些有着固定作息时间的普通人是不是应该从他身上看到、学到一些东西呢?

优秀的人总能看见常人看不见的地方。我们都明白教育是国之大计,然而,能看到“它同时也是关于学生的一件件小事儿”的人却不多。也许,正是因为林卫民校长看到了其他人看不到的、或者其他人看到了却认为不值得自己去改变的地方,所以才成就了他的今天。古语说得好:“勿以善小而不为。”能把学校里的小事、关乎学生成长发展的小事儿做好,才是真正的拥有教育情怀。

林卫民校长身上具备了优秀人的品质。所以,他今天的成就是顺理成章的。希望教育领域能多一些这样优秀的人。