·讲述我的教育故事——等待你的成长

发布日期:2017-05-25 信息来源:

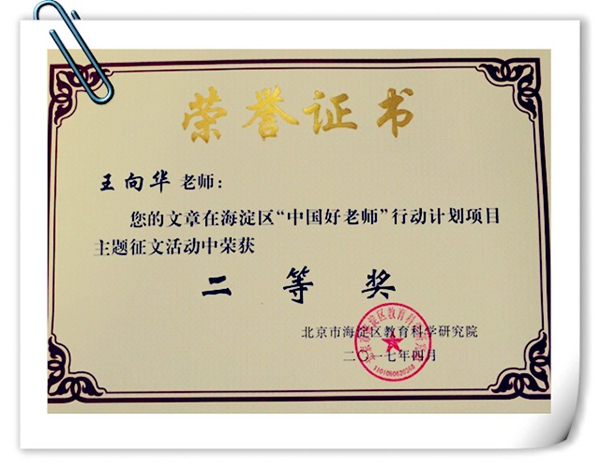

“中国好老师”项目——海淀区“讲述我的教育故事”征文二等奖

一天课间操刚回到教室,班里那位绝少循规蹈矩的梁同学在走廊上拦住我,焉头耷脑地向我认错儿:“跑操回来的时候教室门锁了,大家都进不去,我就跳窗进去开门了。我错了。”哟,言简意赅的主动“坦白”,太少见了!

“那多危险呀,你没摔着吧?”我笑咪咪地看着他,很关切地询问。见我如此反应,他摇摇头,眼神中透出一丝惊讶。我又接着说:“为了大家跳窗进去倒是情有可原,但不跳窗同样也有其它的方法进门,比如等老师回来,或叫保安开门都行。万一摔着多不值啊。不管怎么说跳窗是不对的。这回我原谅你了,但下次不许这样了。”

他竟有些赧然,脸上出现了难得一见的羞涩和不安。见我已经转身往办公室走,他追在身后问:“那我还用写检查吗?”我说:“不用了,如果只是写在纸上却不知道改不也是白搭吗?”在他还有些愣神儿的时候,我就当作什么也没发生地走了。

这是一个平时很闹腾的孩子,折腾到让人无奈、抓狂、崩溃。用他家长的话:这孩子心里跟长草一样,摁不住。所以今天这件事有一多半的原因又是他的故意。他为自己的小伎俩找了一个漂亮的借口——同学们都进不去,于是他的跳窗便有了牺牲自我大义凛然的意味。呵呵,我已经习惯了他每天花样翻新为我制造各种各样的“惊喜”。从早读进教室的那一刻起我全身的每一个细胞都会自动进入戒备状态,并且还要努力地不动声色。每当我面对从天而降的“惊喜”,就知道他又在考验我了。我这个当教师的和一个十四岁的孩子之间每天都进行着这样一场微妙的博弈和较量,并且我知道在短时期内他绝对是乐此不疲的。

这孩子越是这样,我就越发淡然地处理他不断地“不小心”制造出来的小事端,因为我知道他的目的就是要激怒我,然后乐不可支地和其他几个坏小子窃笑,并以此巩固他在周围那个小圈子里的精神领袖的地位。当然,我并非觉得这些行为和其道德品质有什么必然的联系,这只是青春期的男孩子在打发他们多得用不完的精力,更是他伸出敏感的小触角全方位地对老师进行的一种试探,况且这孩子是打心眼儿里觉得这是证明他在班级中“存在”价值的一种很酷的方式。所以面对这种成长过程中不可避免的幼稚行为,我只能宽容地付之一笑。

我知道今天这一局,我赢了。不能否认,那时我心里弥漫的是一种“胜利”的喜悦感,尤其在我转身的一瞬间当我瞥见他脸上那种若有所思、又若有所失的表情的时候。

进了办公室年级组长问我梁同学主动认错了没有,说他跳窗时被德育部的老师当场逮获,已被教导过一番。我说:处理好了。哎呀,无形中我这班主任竟然当了一回“好人”!

这只是我们之间无数故事中很不起眼的一件,但是这件事儿的处理上体现的是我一贯秉持的一种教育态度和方法。

面对这种大错不犯小错不断、看似表现极差但实则道德品德又非本质恶劣的孩子,我们最该做的究竟是什么?如果每天我们只是当当消防员地话,恐怕会让自己陷入周而复始的不胜其扰、疲于应对的状态;据以往的经验,“挟风裹雷”、“痛下杀手”对这种孩子也是治标不治本、没有明显的效果;同时我更知道,寄托于一件事情的处理就让孩子们洗心革面只是可爱的梦想。怎样才能从根本上杜绝这种现象的发生呢?我想,不妨多花费一点时间来“等待”——通过每一件细小事情的处理在师生之间达成并累积一种默契,从而使学生在心理上对老师的教育产生一种认同和接纳。在这个或短或长的过程中,我们要寻其特点,制其弱点,于细微处润物无声,把自己的教育真正“渗透”到孩子们的心里,这样他们才会循着我们所期许的方向健康地发展。

在这样的过程中如何才能使我们的教育效果事半功倍?对此,我也有一点小小的体会:

冷静宽容,是应该秉持的教育原则。苏霍姆林斯基说过:“有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈”。在学生面前,老师毕竟是成年人,不能和小孩子一般见识,所以不管如何着急、生气,都不能和学生针锋相对,更不能为了“师道尊严”就和孩子较劲,争个一时一地的胜负高低。尤其不能因为“终于被我逮到了”就步步紧逼,甚而时不时地翻翻旧帐。不妨得饶人处且饶人,给学生一点人格上的尊重、一点自省的时间和空间。像梁同学,他其实是一个尽管很闹但在班里却极有人缘的孩子,究其原因,他对男生义气,对女生绅士,对老师也彬彬有礼,只是不管做什么事儿,就是不按“常理”出牌。因此对于他的一些无伤大雅的错误,实在没有必要剑拔弩张,让他自己去想比我们苦口婆心地教导要有效地多。就像上述这件事,梁同学后来在《我和我的老师》这篇习作中很详细地剖析了自己当时的心理变化,他真实的表述使我看到了适度的宽容所带来的教育效果。

以静制动,寻找最佳的教育时机。当孩子们做错事情之后,他们的内心其实是惴惴不安的,他们探询的目光其实是一直在老师的脸上逡巡的。每当这样的时候,老师要尽量地不动声色,因为越是这样,学生就越是摸不清老师的想法,心里就越没底气,内心的惶惑感就越强,自省的意识也就越强。这时候,我们再技巧地发问,问题大多会迎刃而解。

分寸相宜,适当地讲一点教育的方法。宽容不等于纵容,处理事情时我们要的其实是把规则发挥到恰到好处的效果。老师要态度分明、剖理清晰,要让学生心口如一地认识到自己的错误并杜绝再犯。同时又不能严而失当,在适当的时候应该给学生搭个台阶下。

多一点调侃,避免生硬的说教。我想天底下所有的学生大概最烦的就是老师又说大道理了。那些空洞的说教的确不如一句风趣的调侃来得亲切、平易而乐于被人所接受。所以和学生谈话时,我会尽量站在他们的角度为他们“找理由”,我会说“你是不是觉得……”,一条一条地把他们通常用来搪塞老师的理由说出来,这种淡然的态度让学生知道老师对他们的那些小心理活动其实是了如指掌的,该有所收敛了;轻松的语气和态度,会让学生觉得老师是在和自己聊这件事,而不是对他这个人横加指责和训斥。最后还可以笑着拍拍学生的肩膀,示意他下回玩点新鲜的、有点技术含量的。我想这种处理方式要比震怒着喊“回去写检查”好得多。

我们每天面对的是一群正在成长中的孩子,一群会时不时犯错的孩子。所以我们的教育,的确是要讲一点策略、讲一点方法、讲一点教育的智慧,不能把班主任干成体力活儿。身为班主任,不是带着孩子们急行军,而是当他们在路上流连光景的时候,要耐心地守候和等待,在他们成长的过程中体会教育的乐趣和真味。这样云淡风轻的日子,是我梦寐以求的。

(初中校区 王向华)