薪火相传,化育无声——北外附校高中文综组学科建设简介

发布日期:2020-05-20 信息来源:

夏天的脚步近了,附校已然整装静候同学们归来,更期盼着九月迎来全新的年轻面孔。树三观,知兴替,通天地,高中文综组作为北外附校高中核心课程教学团队,将为同学们带来怎样的学习生活呢?让我们一起来认识高中文综组。

一、学科简介

高中思想政治课程以立德树人为根本任务,以培育社会主义核心价值观为根本目的,通过紧密结合社会实践,帮助学生确立正确的政治方向,培育政治认同、科学精神、法治意识和公共参与的学科核心素养,增强社会理解和参与能力的综合性、活动型的学科课程。

高中历史课程由必修、选择性必修、选修三类课程构成,采用通史与专题史结合的方式。必修课程采取通史方式,旨在让学生掌握中外历史发展大势;选择性必修课程和选修课程采取专题史方式,旨在让学生从多角度进一步了解人类历史的发展。通过这些相关且具有层次性、渐进性的课程学习,不断提高学生的历史学科核心素养,孕育家国情怀。

高中地理课程是与义务教育地理课程相衔接的一门基础学科课程,其内容反映地理学的本质,体现地理学的基本思想和方法。地理课程旨在使学生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理学科核心素养,学会从地理视角认识和欣赏自然与人文环境,懂得人与自然和谐共生的道理,提高生活品位和精神境界,为培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。

高中文综教研组全体教师

二、教研文化及教研主题选例

高中文综组一直以“先进理念为引领,营造学术研究之风;队伍建设为重点,促进教师健康发展;文化建设为核心,营造和谐人际环境”的思路和具体的措施,加强教研组文化建设,继续传承和发扬“勇挑重担、精诚团结、务实高效、创新进取”的教研组精神。

文综组涉及的学科多,教研活动采取教研组和备课小组相结合的方式开展。在教研组内进行了围绕“新高考、新思路、新教学”的方案研讨、高三复习策略研讨、有效课堂研讨、专家名师主题分享、高考试卷和海淀区统考试卷研讨等一系列主题教研活动,提升文综教研组的研究品质,以教师的成长带动学生全面的发展。

教研活动

主题一:中高考改革下的教师角色思考与改革探索

在新课程和高考改革的背景下,我们如何培养学生的创造性和深度学习的能力、解决问题的能力是我们教育和教学的基本目标。教师作为学生学习行为的设计者、学习思维的引导者、引发学生思考的火种、学生学习的陪伴者、自身的学习者、学习问题的研究者,要能够真正从学生的发展出发,设计问题、设计课堂,从而成为真正的符合时代的教育者。

中高考改革下的教师角色思考与改革探索

成果:

老师们结合自己的工作分享交流,反思自己的教学行为:变革育人理念,提升课程单元开发能力、学术研究能力和组织领导能力,以开放多元的观念实施学生评价,向兼具课程设计师、学术顾问、实践活动引领者、评价专家等多种角色特征的“导师”形象转换,做好学生的引路人。

主题二:任务驱动,打造有效课堂

课堂是师生共同发展的重要场域,学生知识的获得,能力的提高,创新精神的培养,会在课堂落实并延伸到其他场域。因此如何打造有效课堂,提升效率是老师们要落到实处的。

任务驱动 打造有效课堂

成果

(1)明确课堂中教师、学生的角色定位

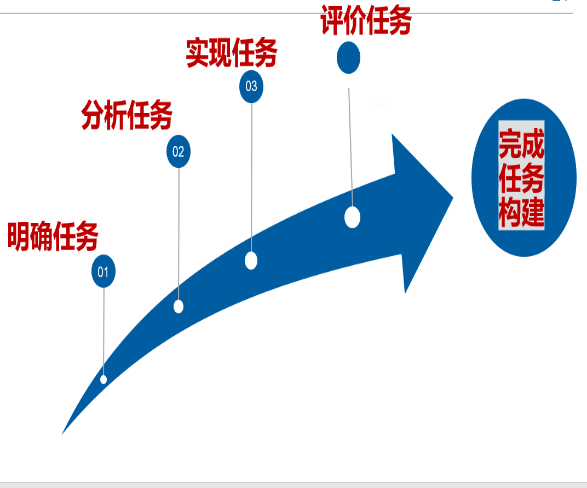

(2)明确任务驱动流程

任务驱动流程

三、教法、学法和评价

教法

基于核心素养形成与发展的内在要求和当前教学实践中具体问题及其成因的分析,核心素养视域下的教学变革应在教学目标、内容、方式、评价等方面,鲜明体现统整取向、典型取向、活动取向和个性取向,探索和尝试与之相适应的操作路径和策略。我们自觉转变身份,努力研究学生、研究课堂、研究高考,创设情境、以问题驱动等方式引导和激励学生自主学习、深入探究,教师从旁点拨指导,力求让学习真正发生。

学法

学生的角色定位与实践方式是新课程改革中的焦点,我们以培养学科核心素养为根本目标,强调学生的主体地位和自主实践能力,关注学习行为发生的多元主体及其任务驱动流程相互作用。我们致力于创设情境,培养学生以体验学习、自主学习、小组合作等形式,解决问题、完成任务,从而实现知识的构建、深化和思维的进阶。

评价方法

注重在深度学习背景下“教-学-评”的一致性,根据学科特色和学生的不同特点,我们重视发展性评价和终结性评价相结合,组织师生共同学习。教师建立学生学习记录档案,既评价学习的结果,更注重评价学生学习的过程。记录教学中的重要事情,从学生的课堂表现、课下作业反馈等客观描述、评价学生的表现,依据多个方面综合评定学生的学习与发展水平。教师要成为学生学习的促进者、合作者、学习评价的指导者,学习潜能的开发者。学生也要参与学习过程的评价,进行自我评价和同学之间的互评,在交流反思中共同成长。

四、科研课题及成果

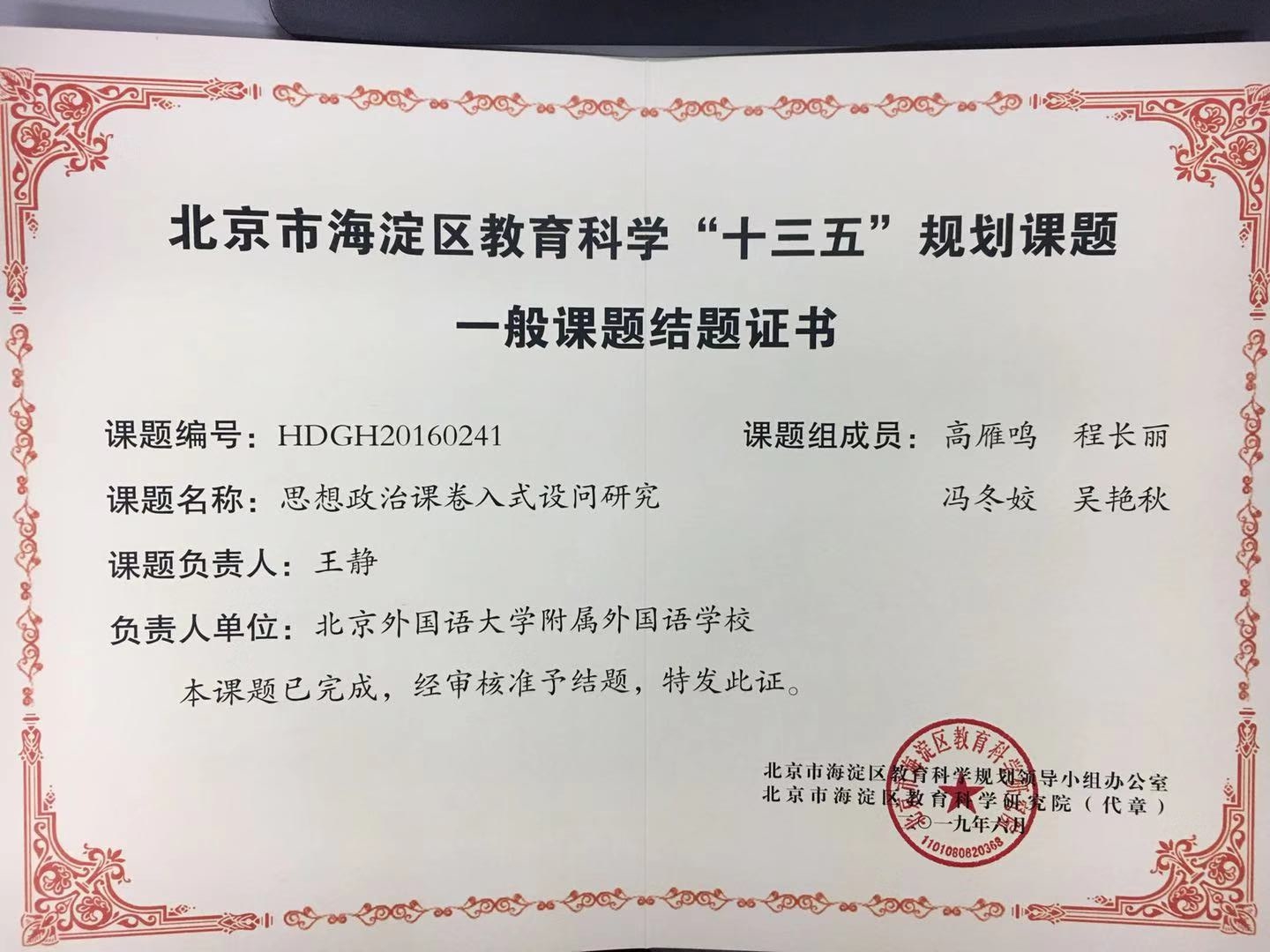

政治组的课题“思想政治课的卷入式设问”在本学期进行成功结题,并申报了新一轮的课题“情境教学实施原则探析”。

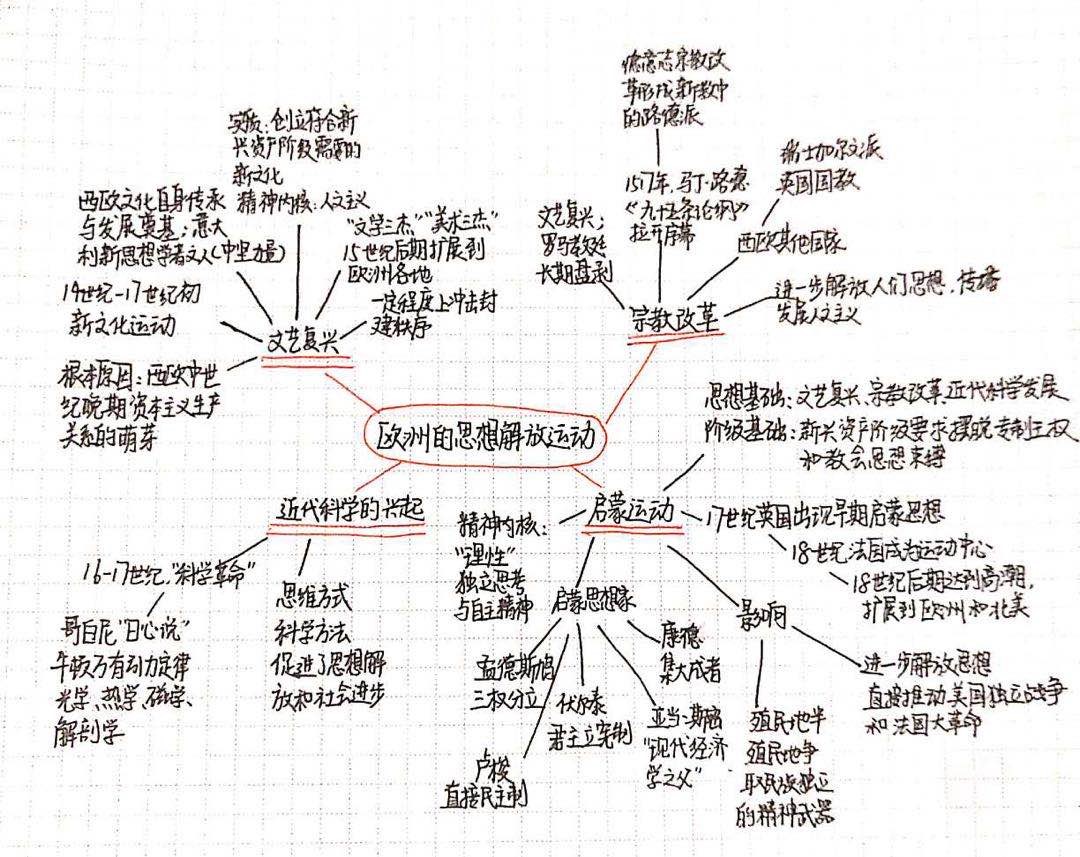

历史组的课题“探究思维导图在高考复习中的应用”在上学期成功结题。

地理组在完成课题“不同学段学科核心素养研究解读与教学案例研究”成功结题之后积极申报了新一轮课题“基于学习进阶的地理区域认知能力培养策略探析——以京津冀地区为例 ”

课题证书

以研促教,在课题的引领下,多位老师的教学设计和论文和研究课在北京市、海淀区获奖。

附:部分获奖情况

1. 市级获奖论文:

王静老师的《穿透冰山深层,培育核心素养》获北京市第六届“智慧教师”教育教学研究成果一等奖;

王静老师的《以学生生活为出发点设计问题,提高学生卷入度》获得北京市第七届学习科学研究优秀成果一等奖;

王静老师的《卷入理论在课堂提问方面的跨界运用》获得北京市中学德育课程科研论文评选二等奖;

王静老师的《思想政治课卷入式设问研究》获得北京市2016-2017学年度基础教育科学研究优秀论文二等奖;

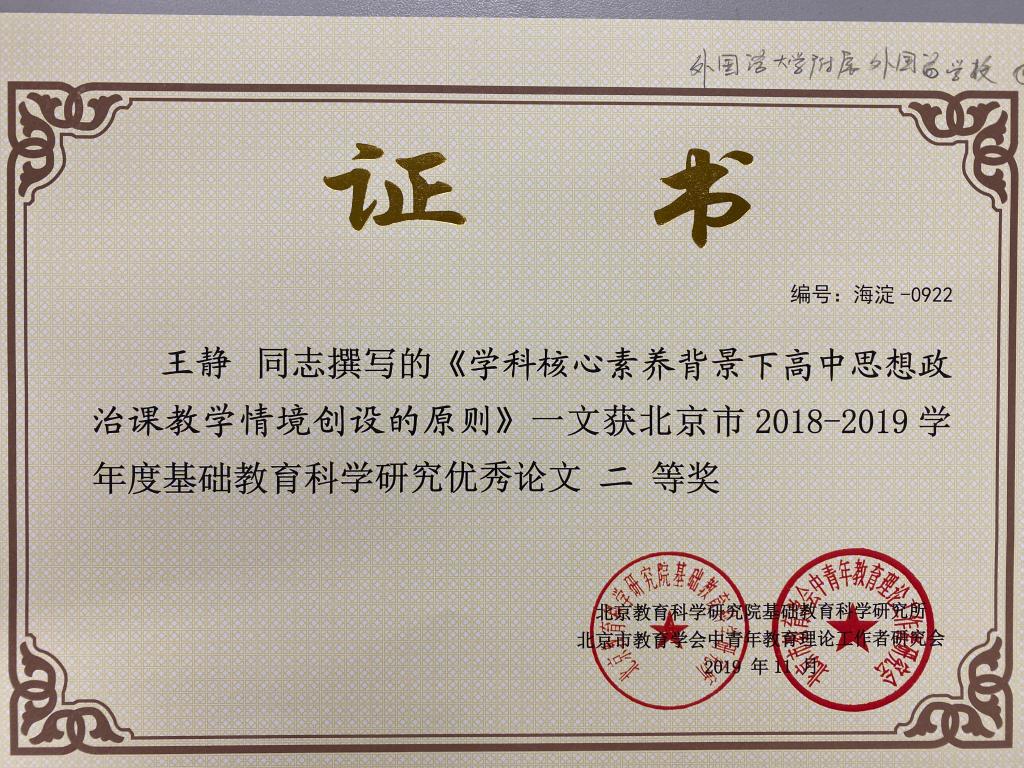

王静老师的《学科核心素养背景下高中思想政治课教学情境创设的原则》一文获北京市2018-2019学年度基础科学研究优秀论文二等奖。

2.区级获奖论文

王静老师的《优化课堂提问,培养学生批判性思维能力》获得海淀区“书香文化节”论文评比二等奖

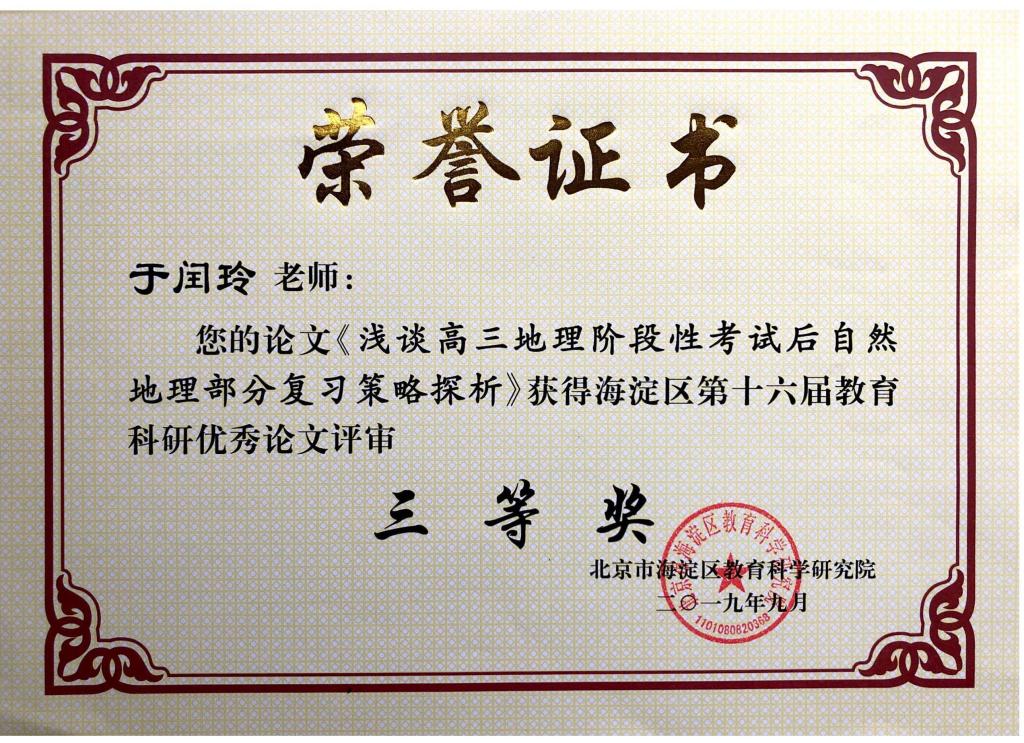

于闰玲老师的《浅谈高三地理阶段性考试后自然地理部分策略探析》获海淀区第十六届教育科研优秀论文三等奖

部分获奖论文

3.研究课及教学设计

王静老师的《用发展的观点看问题》获得北京市首届科研课题录像课(教学基本功)评比二等奖

王静老师的区级研究课《企业的经营和发展》获得北京市第二届课题研究课评比三等奖、海淀区名师工作站课堂优质课竞赛一等奖

王静老师在海淀区中学教师教学成果展示活动中荣获教学案例展示高中组思想政治学科一等奖

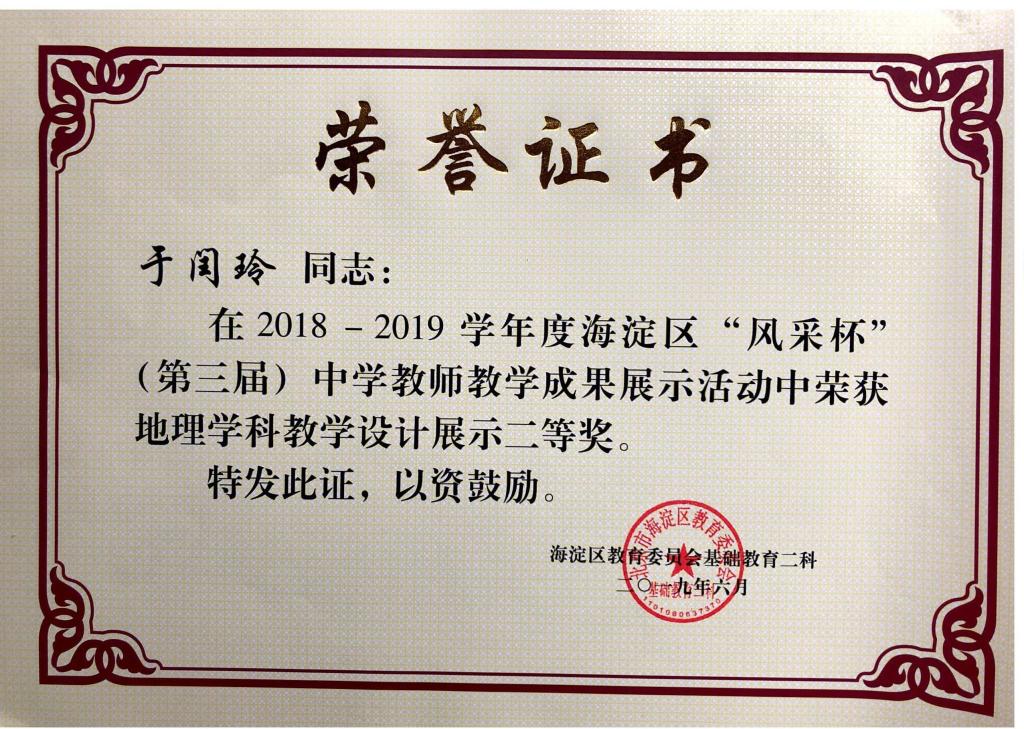

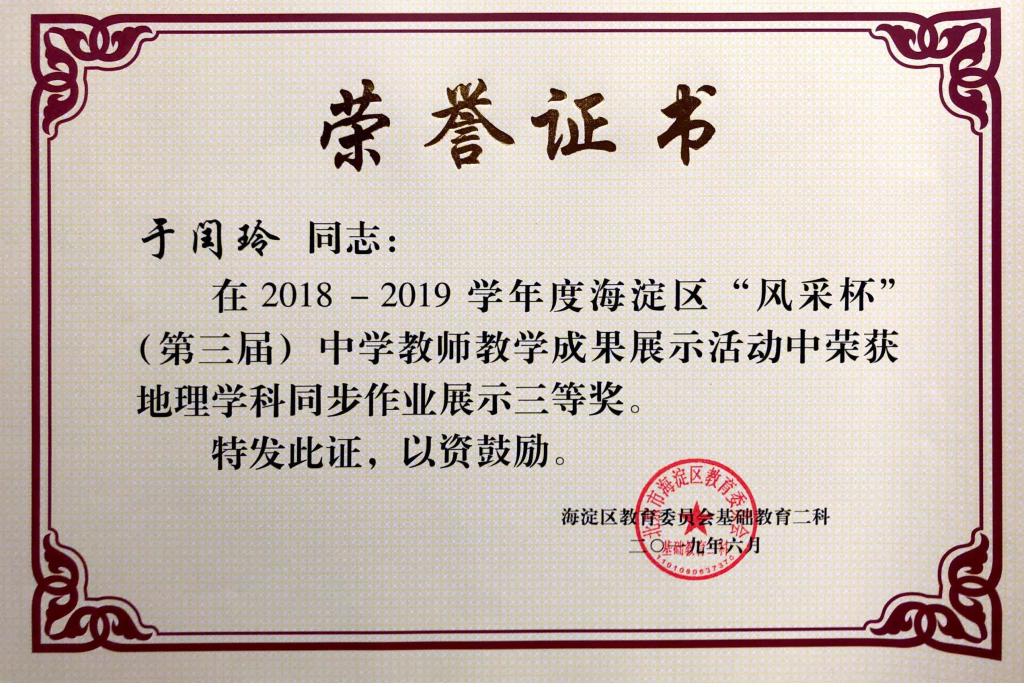

于闰玲老师的《水体运动》教学设计获海淀区第三届风采杯比赛二等奖、作业设计获三等奖

曾稚媛老师的《王安石变法》教学设计获海淀区第三届风采杯比赛一等奖、作业设计获二等奖

研究课及风采杯获奖奖状

五、学科活动及校本课程选例

政治组

1.开展课前5分钟演讲活动

通过课前时事播报、时事评论培养了学生关心时政的习惯,提高了学生的语言表达能力;提升了学生的学习兴趣,增添了课程的趣味性,时代性;提高了学生的观察与分析问题的能力,开阔了眼界,丰富了学生们的业余生活;培养了学生合作学习、灵机应变的能力,活跃了课堂气氛。

2.将思政小课堂和社会大课堂相结合,走出校园开展社会实践活动

高中政治老师通过组织“北外附校学子进社区”、“走进政府部门参与政治生活”和“走进百度、联想、科大讯飞和航天城”等社会实践活动,通过“设计议题-分组-制定方案-实地走访实践-课堂展示”等环节,将学科活动与课堂教学密切结合,将思政小课堂和社会大课堂相结合。

社会实践

3.开展校内实践活动

(1)模拟听证会

在《政治生活》模块教学中,结合教学内容和社会热点问题,通过“课前问卷调查--网上搜集整理资料--采访自己的家人和朋友--梳理自己的观点,初步形成对于该政策的认识-召开模拟听证会”等环节,指导学生围绕议题开展模拟听证会活动,使学生在活动体验中提升了合作探究能力,拉近了与政治生活的距离,在探讨国家和社会的未来中强化了他们的责任意识和参与意识,增强了对国家决策的认同。

听证会

(2)走近“两会”实践活动

“两会”期间,通过开展“两会小使者”--高中生为初中生讲“两会”、“两会”知识竞赛、“两会”主题升旗仪式等活动,引导学生关心国家大事,提升参与政治生活的热情,感受社会主义民主的特点和优势,增强政治认同、坚定道路自信和制度自信。

两会宣讲

历史组

1.充分利用思维导图构建学生的知识体系

思维导图具有高效、直观、形象的特点,在专业学习中具有节省时间、提高效率和质量、锻炼学生思维能力、注重思维方式的引导、增加学习的趣味性和自信心,优化教学流程等作用。高中历史教学将思维导图日常化,并定期进行优秀作业评选。

学生作品:思维导图

2.课题研究课

针对学生的实际情况,采用灵活的课堂授课方式,在小组合作中探究小课题,深化学生对传统历史文化的认识,增强他们的民族认同感和自豪感。

历史小课题研究

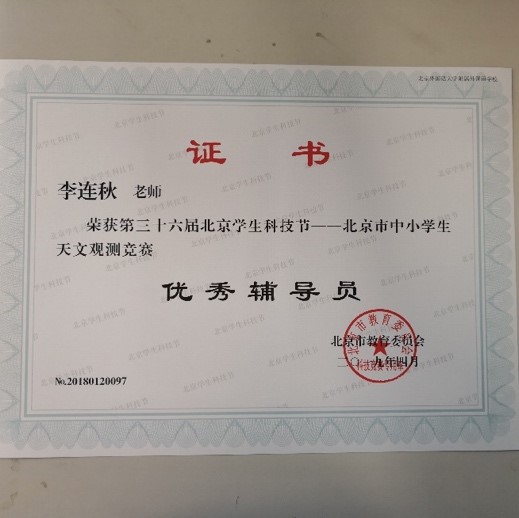

3.开设天文选修课

李连秋老师结合传统历史学、天文学等学科,开设天文选修课,多次带领小初高学生参加北京学生科技节-北京中小学天文知识竞赛取得优异成绩,李连秋老师被评为优秀辅导教师。

天文选修课部分成果

地理组

1.将传统文化与地理课程有机结合,开设第二课堂

为更好的服务于我校综合型及国际型人才的培养理念,在国家必修课程之外,不断摸索出特色二课,近年来了开展了《辉煌中国》、《最美中国》、《艺术创意-剪纸课程》等二课。王琼老师将传统文化与地理课程有机结合,培养部分学生对中国传统文化的热爱、组织学生完成多幅剪纸作品,弘扬中国传统文化的同时,也提升了地理学科素养,同时也美化了校园。

地理第二课堂

2.积极开展社会实践活动

提升地理实践力,引导学生积极参加社会实践活动,参观一带一路高峰论坛会址--雁西湖及“科技强国,气象万千——2018气象科技成果展”。本次活动是第二届气象科技活动周的重要组成部分,由中国气象局主办,意在普及气象科学知识,促进公民科学文化素质提升,为新时代实施创新、建设科技强国营造良好的创新氛围。

3.积极组织学生参与地理奥赛、地球小博士知识竞赛、城市防灾减灾大赛、全国青少年环境地图大赛等竞赛活动并取得了优异成绩。

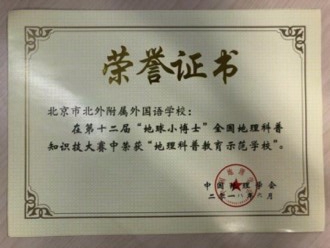

在第十二届“地球小博士”全国地理科技大赛中,我校被评为“地理科普教育示范学校”,林卫民校长获全国科技先进校长。在第十二届、十三届“地球小博士”全国地理科普知识大赛中高中有20多人次分别获奖,地理组于闰玲、王琼老师多次获指导教师一等奖并授予“全国优秀科技辅导员”称号。于闰玲老师指导学生参加的第十四届“中国杯”中国青少年环境地图竞赛获得高中组一等奖。在“第一届全国中学生地球科学竞赛”中,我校童诗惠和乔子彤同学获“北京赛区高中组三等奖”。

地球小博士奖状

六、线上教学的思考与实践

在新冠疫情期间,我们按北京教委等要求,秉持“停课不停学”的原则,“因事而化、因时而进、因势而新”,聚焦疫情防控,厚植家国情怀进行主题教育。远程教学以任务驱动、合作探究的方式,让学习真正发生;充分利用网络资源,关注学生实际获得;课后以集中答疑和个别指导结合,家校沟通、心理辅导等方式进行跟进,持续关注学生的学习效果。

政治组聚焦疫情进展,开展话题教学。通过召开时政大会,直面学习者的真问题,通过“话题的提出--联系实际、唤醒情感—时政点评—多元评价、多元互动—拓展、延伸和提升”的学习路径的设计,把真实复杂的抗疫情境与高中思政学科知识运用相结合,给学生搭建交流展示的平台,促使学生深入思考,提升了思维品质、学科能力,做到在“话题教学”中厚植家国情怀,实现政治认同、科学精神、法治意识和公共参与等学科核心素养落地生根。

历史组结合疫情期间学生网络数字化的优势,以问题驱动等形式开展小组合作探究,自主学习新课;国际班则以世界各地的特色建筑、服饰和饮食为小课题进行小组研究。同学们通过分享展示,互相提问、点评,深化了对传统历史文化的认识,拓宽了视野。

地理组开展新闻播报活动,结合所学内容及特殊时段特殊授课方式,开展了以所学内容为主题的不同区域不同时空间尺度的5分钟,旨在提升学生具有家国情怀及国际视野,提升地理学科素养,更好的进行课下小组合作研究,提升科研能力及地理实践力等。

既然选择了远方,便只顾风雨兼程。选择了附校,师生定携手同行。