15项大奖见证北外附校少年创新力量!

发布日期:2025-04-30 信息来源:课程教学中心

第44届北京青少年科技创新大赛及海淀区青少年科技创新大赛结果揭晓,北外附校学子凭借卓越的实践能力与创新思维揽获15项大奖,包括市级二等奖1项、三等奖4项,区级一等奖4项、二等奖3项、三等奖3项,刷新了学校参赛以来的最佳纪录。

北京青少年科技创新大赛由北京市科学技术协会、北京市教育委员会等多家单位联合主办。赛事旨在发现和培养科技后备人才,全面提高首都青少年科学素质,鼓励青少年运用科学方法解决实际问题,培养创新思维与实践能力。

【市级赛事:突破创新,聚焦社会需求】

在竞争激烈的市级赛事中,北外附校学子的项目从数千件作品中脱颖而出,以科学思维回应生活与社会的真实挑战。

破解“三秒规则”的卫生真相

获奖学生:林子濡

班级:四年级(5)班

学科方向:生命科学

指导教师:燕英中

奖项:青少年科技创新成果二等奖

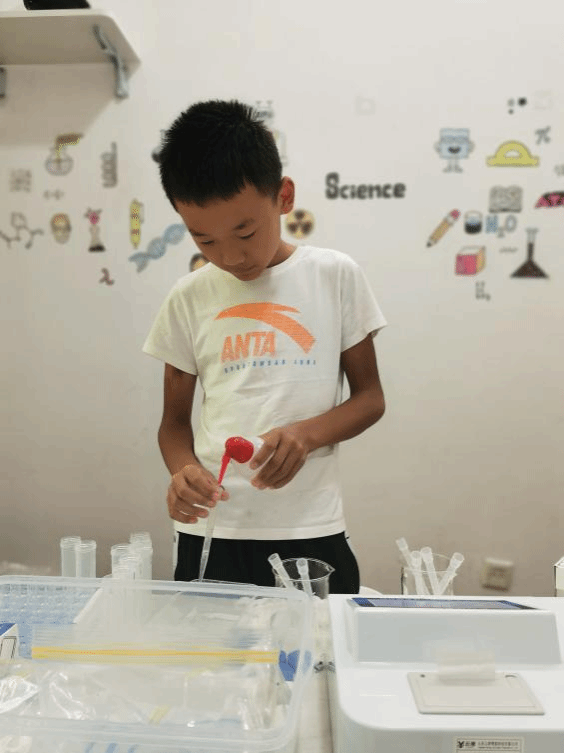

"妈妈说,掉在桌上的食物三秒内还能吃,而我的朋友说五秒内也行,可细菌怎么会等我们读秒?"林子濡带着这个疑问展开了实验。他选取了生活中常见的薯片、棒棒糖、桔子、煮熟的油菜等食物,设计对照实验,让食物分别接触清洁桌面、油污桌面等不同环境,在0秒、1秒、3秒、4秒、10秒等时间节点取样,通过制作营养琼脂培养基、恒温培养观察菌落等方式,检测食物掉落后的卫生状况。实验发现,所有食物接触桌面仅 1 秒即会沾染微生物,且随时间延长污染加重,其中湿润食物(如桔子)污染速度更快;桌面清洁度直接影响食物污染程度,消毒后的桌面微生物增长速率显著低于未消毒桌面。

给无人机装稳定器,他让应急照明不再“晃眼”

获奖学生:樊硕

班级:初一(1)班

学科方向:物理与天文学

指导教师:赵美佳

奖项:青少年科技创新成果三等奖

“看到暴雨夜里救援无人机的灯光乱晃,我想做个不会抖的‘空中灯塔’。”樊硕的这个想法,让他在学校创客教室泡了三个月。他的目标很明确:解决现有无人机照明系统“飞得稳但照不准,照得亮但续航短”的痛点。通过实地观察电力抢修现场、拆解老旧照明吊舱模型,他发现核心问题出在平台稳定性和能源管理上。樊硕深入调研现有照明吊舱技术,设计出了一种全新的高空照明系统,并结合三轴稳定器、电控模块和远程遥控优化系统运行效果。这套系统从启动到升空照明只要3分钟,能飞到50米高空,最高可抗7级风,续航长达6小时。灯组用了超高亮度的LED 灯,还能通过遥控器旋转180度,照亮前方210度的大范围区域,可适用于应急救援、影视制作、农业夜间作业等多种场景。

为新能源安全护航的“守夜人”

获奖学生:门傲

班级:初二(3)班

学科方向:工程学

指导教师:马丽霞

奖项:青少年科技创新成果三等奖

“看到充电桩自燃新闻时,我总在想:如果能让充电站自己‘看见’险情该多好?” 初二(3)班门傲的这个心愿,催生了一套会“主动出击”的自燃应急处理系统。他设计的“自燃应急处理系统”像长了“眼睛”和“大脑”,集烟雾探测、声光报警、智能通讯与自动灭火于一体:高灵敏烟雾传感器时刻“扫描”空气,一旦检测到烟雾浓度异常,现场声光报警器立即发出警报,物联网APP上同步报警提醒。系统则会根据出现火险位置,自动通过云轨滑台将灭火装置带动到指定位置进行喷雾灭火。太阳能电池板为系统持续供电,即使发生火灾引发断电,同样能够进行应急灭火。

鸡蛋壳的“逆袭”:从厨余到环保清洁剂

获奖学生:战立恒

班级:初一(4)班

学科方向:物理与天文学

指导教师:赵美佳、刘佳

奖项:青少年科技创新成果三等奖

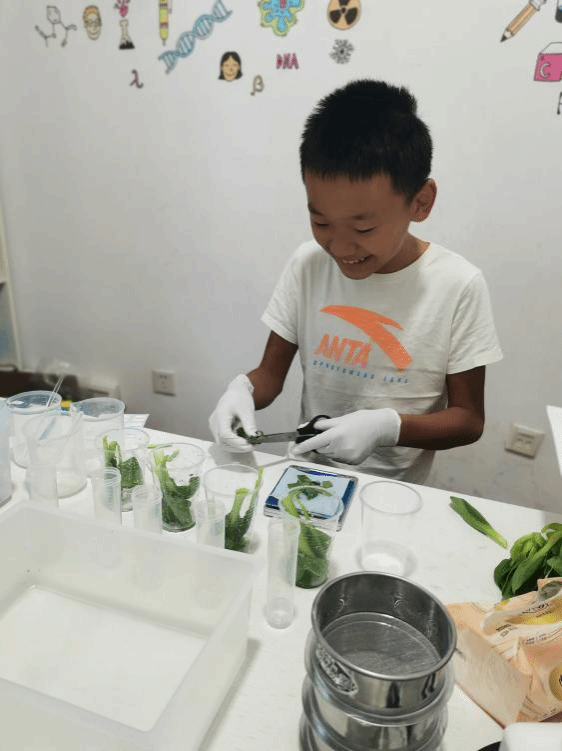

“在家里洗菜做饭的时候,妈妈会让我把蔬菜浸泡一会儿,再多冲洗几次,说这样不但可以把泥土洗净,还可以把蔬菜上的农药清洗掉。但我在网上看到有人用蛋壳粉清洁剂洗菜,就想试试自己制作一种蔬菜清洗剂。”带着这个灵感,战立恒把自家厨房变成了实验室。他把煮好的蛋壳分成两组,一组去掉内膜,一组保留,分别用研钵磨成粉末,再用两种细度的筛网过滤,调配出不同浓度的溶液,利用蛋壳粉天然的碱性和吸附性,探究其在去除蔬菜表面农药残留方面的效果。在农药残留检测仪的帮助下,通过精细的对照实验,战立恒找到了最佳洗菜配方:100ml水里加0.5g蛋壳粉,再把蔬菜浸泡15分钟。

给阳光装个“导航仪”

获奖学生:姬嘉屹

班级:初二(8)班

学科方向:工程学

指导教师:赵美佳

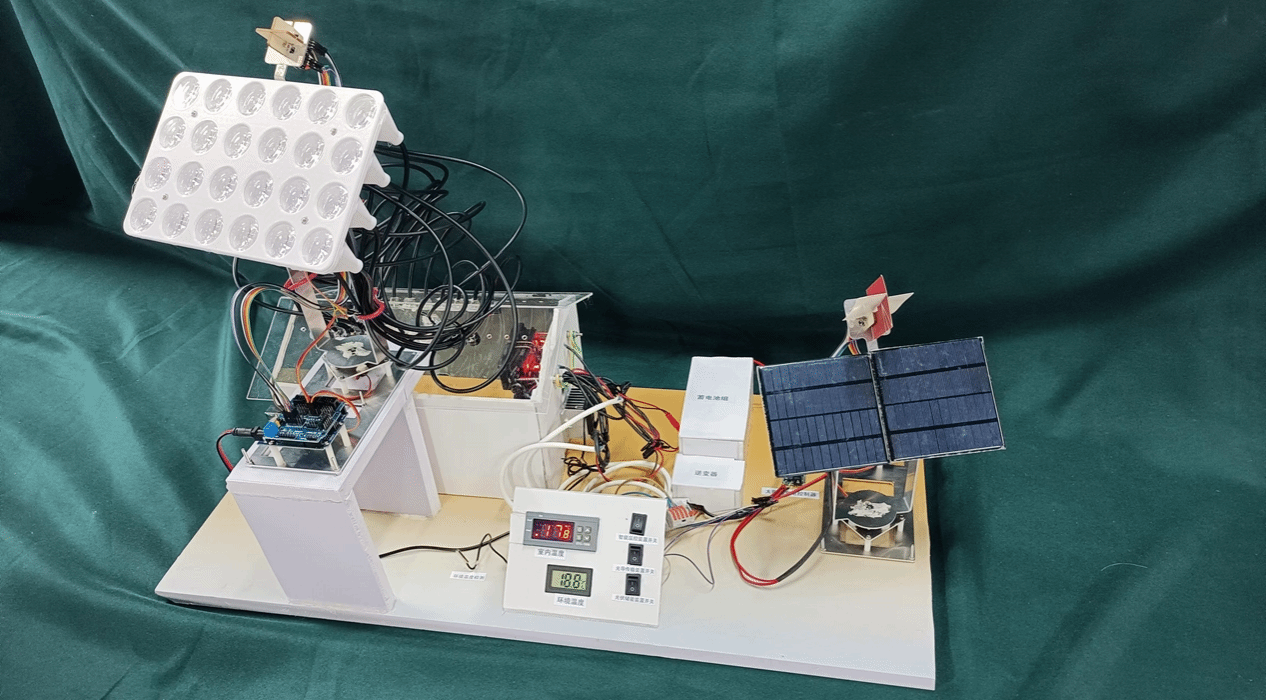

奖项:青少年创客作品三等奖

姬嘉屹的卧室曾是家里的“阳光盲区”,朝北的窗户让房间终年昏暗,冬季温度比南向卧室低10℃左右。“我理想的家应该是这样的:阳光洒满每一个角落,温度保持在恒定的不冷不热,同时又不必付出高昂的电费,不以高额碳排放为代价。”这个念头催生了一套会“追光”的智能系统,他通过追光系统与光导材料的组合,设计出了一套智能导光储能照明装置。由三部分构成,一是直接利用阳光的光导追踪传输系统,二是间接利用阳光的光伏追踪储能系统,三是参数检测和参数控制的智能温控系统。在老家的背阴房间测试时,这套系统让光照和温度来了场“大改造”:原本只有 3℃的阴冷空间,半小时内暖到25℃,光照稳定在 400Lux 左右。该系统还可用于智能路灯等场景,让阳光可导航、储存与调控,兼具实用与环保价值。他撰写的同题论文,已被国家级期刊《产品可靠性报告》(CN:11-5851/T)录用。

【区级赛事战绩辉煌,多个项目脱颖而出】

在海淀区的赛场上,北外附校的“科创梯队”同样亮眼,共获得一等奖4项、二等奖3项、三等奖3项,涵盖环保、智能硬件、生活健康、水处理等多个领域。

【导师说:看见少年科创背后的“十万个为什么”】

北外附校科学教育始终坚持“以科技创新促素养提升”的教育理念,注重培养学生的科学素养、创新精神与实践能力。

“历经数月精心准备,从问题发现、方案设计到实验验证、成果打磨,孩子们不断面对挑战、克服困难,锤炼了科学思维与实践能力。”回忆起制作过程,指导教师赵美佳印象深刻:“姬嘉屹为了让智能追光导光储能系统兼具功能性与便携性,光是设计草图就画了几十版。他找遍了十几家网店筛选合适的零件,在制作模型时还因锡焊操作不熟练被烫出好几个水泡。”

樊硕的无人机高空照明系统则经历了“空中断电”的惊险考验。“最初试飞时,无人机一升空线路就断开,他蹲在实验室地板上排查了整整3小时。”赵老师分享道,“后来在家长的帮助下,他找到了固定线路的方法,又通过多次实践,终于可以让无人机稳稳升空并带动照明设备工作了。”

“科技创新的种子,往往埋在孩子们的好奇心里。”赵老师说,“我们未来将继续鼓励学生观察、提问,关注社会问题,引导他们成为有科学思维的生活观察者,在科学的道路上勇敢追光、不懈探索。”