融通大讲堂新学期首讲:文明互鉴中的青年担当

发布日期:2025-09-17 信息来源:

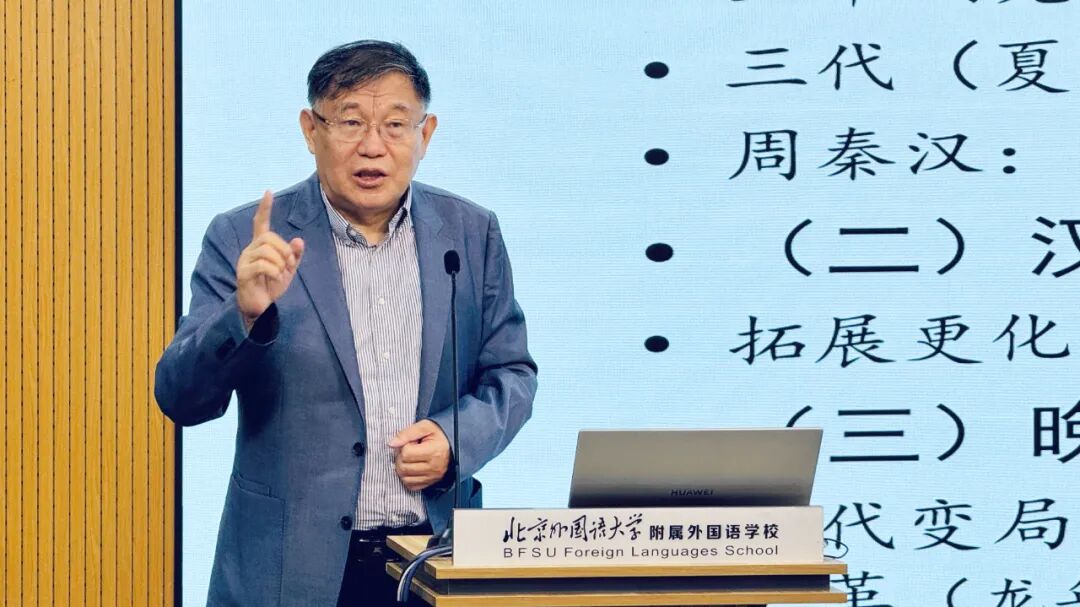

9月15日,北外附校融通大讲堂迎来清华大学张国刚教授,他以“何问西东:一个历史与文明的比较视野”为题,为师生带来一场思想盛宴。这场讲座不仅是一次历史知识的传授,更是一次文明对话的实践,为学生们开启了中西文明比较的新视角。

读懂文明:不止于地理,更在于精神与交流

讲座开篇,张国刚教授抛出“西方在哪里”这一根本问题,从宏观的历史视角出发,跳出地理范畴,从精神维度审视文明本质。他结合人类文明“轴心时代”到现代社会的演进历程,尤其梳理了中华文明的发展脉络,张教授特别强调了文明交流互鉴的重要性。他认为,从五帝到武帝时期的文明基因形成,到汉唐宋明时期融合亚洲文明,再到晚明盛清以来面对欧美文明,中华文明始终在交流中不断丰富和发展。

在对比中西文明特质时,张教授更强调“每种文明都是人类应对特定环境挑战的智慧结晶”。他指出,古代希腊文化擅长自然科学与哲学思辨,西亚南亚北非文化专注神学与宗教探索,而中国文化则更关注现实人生与历史智慧,这种差异性不仅造就了各具特色的文明形态,也为当今世界的文明对话提供了丰富资源。而中华文明在治理结构、经济传统和文化伦理方面形成的独特体系,展现出其独特的精神气质与实践理性。

对话青年:全球化背景下,要做文明互鉴的“思考者”与“实践者”

“当前全球化进程变化,对我们当代青年意味着什么?” 互动环节中,2024级1+3项目的肖雯琳同学抛出的问题,道出了许多学子的关切。

对此,张国刚教授给出了深刻回应,他指出,当前阶段恰逢中西文明深度交流与互鉴的关键时期,这种变化是历史的常态,为不同文明提供了沉淀、反思和重新定位的契机。他鼓励青年学子要具备广阔的历史视野和文化担当,主动理解不同文明的底层逻辑与核心价值,更要在中西文明的对话与碰撞中,寻找创新的火花和解决问题的智慧,这既是时代赋予青年的挑战,更是成长的机遇。

培养融通中西的国际视野

北外附校校长张文超在与张教授的交流中表示,学校始终以培养既具民族精神又拥有国际视野的现代化人才为目标。他指出,在当今复杂多元的国际背景下,培养学生理解不同文明、进行有效跨文化沟通的能力尤为重要。学校将持续通过融通大讲堂等平台,积极拓展学生的文化视野和思维格局,帮助他们在文明对话与互鉴中成长,为成为面向未来的国际化人才奠定坚实基础。

主讲人介绍

张国刚,清华大学文科资深教授,人文学院历史系教授。2004年入选清华大学“985百人计划”,2006年入选长江学者特聘教授,是北京市高校优秀教学名师。主要研究中国古代史及中西文化关系史。曾任中国唐史学会会长、中外关系史学会副会长等职。获《历史研究》创刊30周年优秀论文奖(1984),入清华后获教育部高校人文社科优秀著作一等奖、二等奖、普及读物奖;北京市哲学社会科学优秀著作一等奖、二等奖,以及“中国好书”奖、文津图书奖、中国优秀出版物奖等。在清华开设的《中西文化关系史》系清华大学、北京市、教育部精品课程,《〈资治通鉴〉导读》系清华大学精品课程。