看,北外附校的少年们跨越山海,走进俄罗斯的夏天

发布日期:2025-09-10 信息来源:

暑假期间,北外附校七名俄语学生在北京俄罗斯文化中心的大力支持下,远赴俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克,参加了为期两周的“友谊之桥:俄罗斯与世界”夏令营。

初见俄罗斯:新奇与温暖并存

经过长途跋涉,学生们顺利抵达营地。这里依山傍海,空气清新,迎接他们的是来自世界各地同样热爱俄语的青少年。开营仪式上,当大屏幕出现鲜艳的五星红旗时,同学们情不自禁地鼓掌欢呼。王知涵在日记中写道:“看到国旗的那一刻,我心里涌起一股自豪感,觉得自己不只是一个学生,更像是代表祖国走向世界的使者。”

营地的住宿整洁温馨,让学生们很快放下了紧张感。餐饮更是充满新鲜感:第一次品尝颗粒分明的荞麦米(Гречневая крупа),让同学们直呼“完全不同于中国米饭”;红菜汤、俄式土豆泥配金枪鱼沙拉、鳕鱼饼轮番上桌,甚至还有意外惊喜。谢鸿文笑称:“第三天的晚饭居然是特别好吃的炒饭,这令我很惊讶,在俄罗斯居然也能吃上炒饭!”

多彩课堂:在体验里触摸语言与文化

在两周的营地生活中,学生们每天都沉浸在丰富的课程中。俄语课上,他们在欢笑与游戏中排练《拔萝卜》《小圆面包》等童话剧。谢鸿文同学分享道:“对我来说这些词汇并不难,俄语表演也不算陌生,因为在学校的俄语戏剧课上我已经有过用俄语演出的经历。但这一次,在帮助第一次用俄语表演的同学时,我重新体会到了学习语言的乐趣。”

文化体验环节同样精彩。孩子们亲手制作俄罗斯布娃娃——红色头巾、彩色裙摆,一个个独具个性的娃娃承载着他们对俄罗斯文化的理解。绘制木板画时,森林、海浪、教堂等元素跃然于木板之上。马艺慈回忆:“风从窗缝钻进来,吹得树叶沙沙响,我一边画一边觉得自己好像真成了俄罗斯的小画家。”

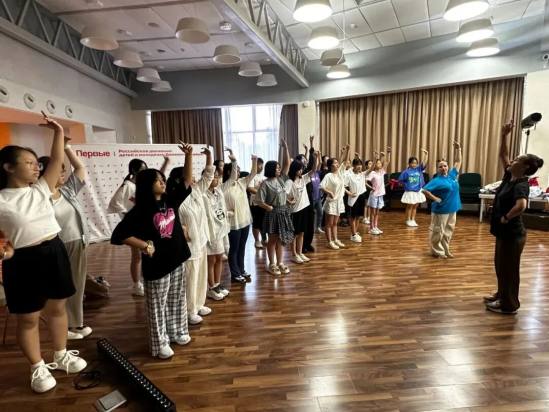

舞蹈课更是充满激情。老师示范着踢腿、旋转等动作,孩子们跟着节奏尝试,虽然动作略显笨拙,但每个人都笑得灿烂。孟子承感慨:“跳得标不标准根本不重要,和伙伴们一起跟着节奏蹦跳,感受这份热闹与快乐,才是最棒的。”

最受欢迎的莫过于“俄罗斯饺子”制作。不同于中国饺子,俄罗斯饺子个头小巧、样式多样。学生们用彩泥捏制,一边开玩笑一边比拼创意。马艺慈说:“我捏了一只耳朵耷拉的饺子,乌里扬娜(Ульяна)立刻用绿泥捏了片‘菜叶’摆在旁,说是当配菜。”虽然这些“饺子”不能下锅,却让他们真切感受到饮食文化的差异与乐趣。

青春友谊:笑声跨越语言的屏障

课堂之外的点滴,更让来自世界各地的青春紧紧相连。休息时,孩子们在海边追逐浪花、堆沙堡、捉螃蟹,笑声不断。

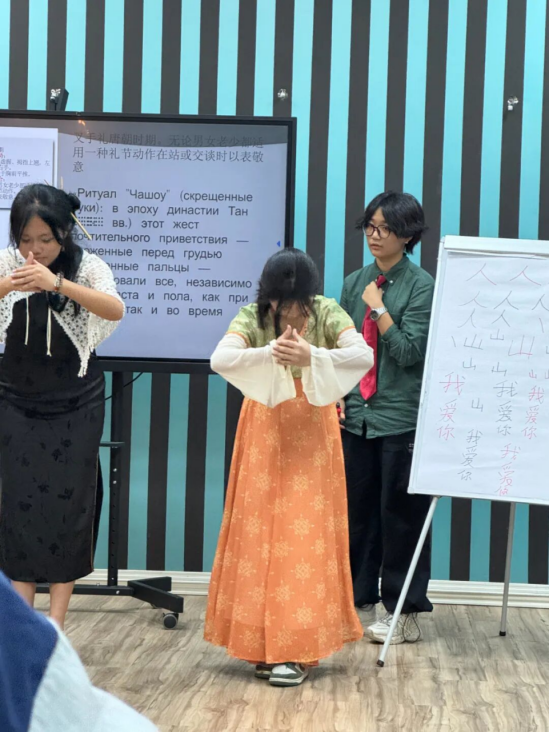

来自世界各地的小伙伴,慢慢学会了“混搭交流”:大家常常围坐在一起,用俄语、英语或中文分享家乡与爱好。为了向大家更好介绍中国茶文化,郑祺腾和同学们特意挤出两天空闲时间排练,在展示时赢得了全场喝彩。“这种面对面的交流太特别了,比课本上的文字描述更真切,也让我更骄傲于自己的文化。”郑祺腾说。

夜幕降临时,篝火晚会成了友谊的 “粘合剂”。俄罗斯同学跳起热情洋溢的舞蹈,蒙古同学演唱了悠扬动听的歌曲,而北外附校的同学们也尽情展示自我。张芮恒举起话筒领唱歌曲《童年》,马艺慈则在舞台上展示了舞蹈,她说:“能够在外国朋友面前表演,我觉得既兴奋又自豪。”

收获与感悟:俄语成为通向世界的钥匙

在闭营仪式上,孩子们互系红绳,依依惜别。谢鸿文看着外教索尼娅老师接过自己队伍的队旗,眼泪突然掉了下来:“看到队旗被接走的那一刻,才真的意识到要分开了,这段友谊太珍贵了,我真的舍不得。”

张芮恒最怀念的,是那些不经意间的交流瞬间:“我喜欢在这里的每一天,比如听乌兹别克的朋友用俄语、英语和中文混着教我怎么做手抓饭,交流不仅在课堂上,也可以在厨房和餐桌边展开。”

王知涵从中悟出了成长的责任:“我和俄罗斯同学妮娜(Нина)约定未来也要时常通信,真正的友谊需要用心去守护,它会让人更勇敢、更坚强。”

而郑祺腾的行李箱里,除了纪念品,还装着一份特别的收获:“离开营地时,我带走的不只是照片和礼物,还有一颗更勇敢、更开放的心。以前总觉得世界很大,有点不敢靠近,但这次经历让我知道,只要愿意迈出脚步,用语言沟通、用真心交流,就能遇见温暖的人和事。这段时光会是我青春里最难忘的一笔,也让我相信,我们正一步步走向更远的世界。”

符拉迪沃斯托克的夏天结束了,但对于北外附校的学生们来说,他们的成长才刚刚启程。那些在语言里收获的热爱、在文化里触摸的鲜活、在友谊里感受的温暖,都会成为他们未来路上的光,照亮他们走向更广阔世界的每一步。